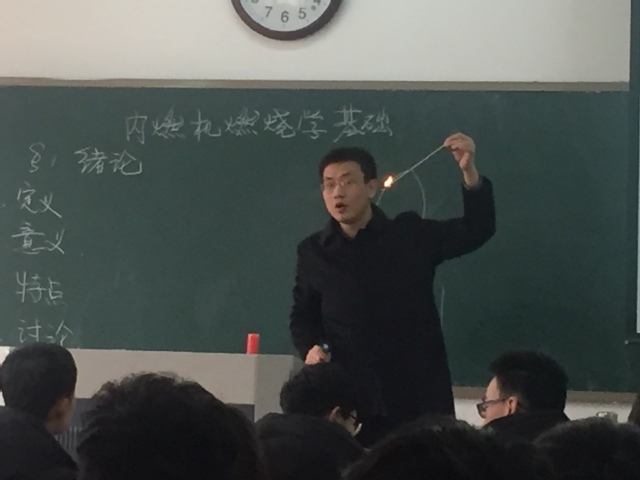

2月26日上午,根据教务处有关听课的要求,我随堂听了能源与动力工程系的孙鹏老师的《内燃机燃烧学基础》课。

之前与孙鹏老师就熟悉,是因为他长期担任学生班级导师,深受学生喜爱,多次被评为“优秀班级导师”,其实孙鹏是2001年考入西安交通大学,2005年保送的硕博连读研究生,2013年博士毕业后被学校引进,担任我校交通与车辆工程学院能源与动力工程系的讲师,他的研究方向是余热利用和气固两相流的流动传热与燃烧。人长得帅气,讲课幽默风趣。

我坐在教室的后排,孙老师的讲课内容是几种典型燃烧现象的分析。他先是拿出一只打火机,“啪”地一声点燃,他问同学们,如何分析看到的火焰,仔细思考为什么燃烧?后来,他又从书包里取出半截蜡烛,用刚才的打火机点燃了蜡烛,问学生们:蜡烛为什么燃烧?火焰的形状为什么不是球型的?看着那截燃烧的蜡烛辉映下的孙老师,真是应景啊。

在讲香烟的燃烧举例时,他诙谐地说:“我可不吸烟,希望王书记别记下我在课堂上吸烟的窘状”。引来同学们的阵阵笑声。他用火机点燃一支香烟,问学生:燃烧的介质是什么,烟丝为什么在没人吸气的时候依然可以自燃,为什么人用嘴吸烟时,烟头的火头更旺?一系列生活中近在眼前的事实,却引出那么多专业的追问,很多同学跟着孙老师的讲述陷入沉思……

之后,孙老师又点燃一根木条。我和同学们一样惊诧于他的备课包了,这小小的书包里到底还有多少神奇?他把木条倾斜45度,问同学们:为什么燃烧过程中有的火焰呈喷射状?为什么垂直向上的木条容易熄灭,垂直向下的木条更容易燃烧?一个貌似简单的生活常识,到了这堂课,却成了燃烧介质与燃气动力学的生动演示。最后,孙老师真如变戏法一般,又从备课包里取出一盏酒精灯,他说这玩艺儿同学们在中学都见过、用过,但你们思考过它的燃烧原理吗?为啥底部的酒精能传递到灯芯上方?为什么灯芯不怎么见短?在介绍完几种常见的燃烧之后,孙老师做了一个小结:燃烧都伴随有物理和化学的变化。他最后布置了课堂思考题,2000年悉尼奥运会火炬传递实现了水下传递,2008年北京奥运会实现了珠峰峰顶的传递,一个水下,一个珠峰峰顶,那样的环境下,如何保证奥运火炬的正常燃烧而不熄灭?

课堂的第二节,孙老师讲解了燃烧学研究的历史进程,从中华文明的五行学说近代的冯-卡门教授,到国内的徐建中院士、苏万华院士等,那些大名鼎鼎的业界牛人让学生们产生无限憧憬。我在想,也许这些听课的学生们将来考研时,会有目的地选择这些课堂上听来的大师呢?

一堂燃烧学的课,让孙老师摆弄出了五六种燃烧方式,在课堂上闪耀的火苗,必定在学生心里种下希望的火种,真希望每位课程的讲授者,都能生动风趣地把课堂活跃起来,让学生们沉浸在科学探索的海洋里,陶醉在老师奉献的烛光里。