7月23日我院青州非物质文化遗产保护情况调研实践团在青州展开非物质文化遗产保护情况调研。

实践团员们首先拜访了捏面师傅祝师傅。捏面人是祝师傅子从小的“功课”,打记事起,他的童年玩具都少不了祖父、父亲捏的“面人儿”。孙悟空、沙和尚,这些出现在说书人口中的形象,都能够通过“面人儿”活起来。到自己长大一些,父亲就开始将这门手艺传递给他,而如今,虽然已经不需要这门手艺“糊口”,但他依然带着“家族的使命”,将它交给了儿子,希望同儿子一起,守护着这门“艺术”,一代又一代的传承下去。谈到这些,他的脸上溢满了骄傲与真诚,让我们深受感动。

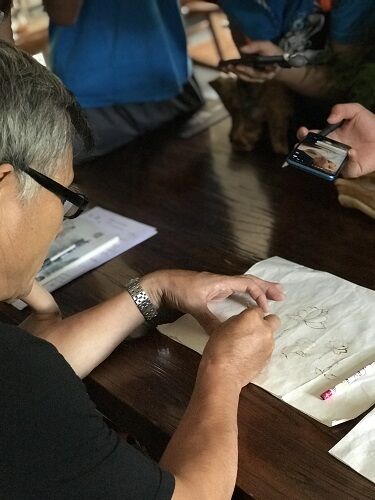

除了“捏面人”,祝老爷子还给我们当场展现了他的一门同样“色彩交织”的艺术--艺术字画。初听名字感觉很普通,但是在老爷子落笔之后,我们才发现,这个“艺术字画”远比我们想象的要复杂、惊艳。

祝老在制作时的专注,完成后的珍惜,以及向着前来的游客进行的、对非遗文化孜孜不倦的解说和传扬,都让我们感受到了青州对非物质文化遗产的保护和珍惜。

随后我们拜访了“焚香烙画”大师--杨祖乾。用点燃的香烛在薄如蝉翼的宣纸上复制《清明上河图》、《麻姑献寿》等画作,完成后的“焚香烙画”人物线条流畅,表情丰富细腻,形象栩栩如生,书法也是苍劲有力。虽色彩单一,但黑白灰处理恰当、层次感饱满,浓淡干湿堪比翰墨艺术,效果鲜明,有强烈的视觉冲击力。

除了完成的“焚香烙画”作品让我们感到惊艳,更令我们动容的还是这“焚香烙画”背后失而复得的艰辛故事。

自小受家里书香气息耳濡目染的杨祖乾,早在年幼就埋下了艺术的种子,他熟谙书法创作,写的一手漂亮的书法。“焚香烙画”是杨家祖学家传,却在“文革”时期被禁止,技艺在其间未有突破甚至一度失传。直到改革开放、文化大复兴,“焚香烙画”才迎来了新的生机。在这样的背景下,杨祖乾则开始了恢复“焚香烙画”这一艺术形式的创作之路。

杨老师十年如一日的专注,也让我们深受鼓舞,千年青州的非物质文化遗产能够在如今绽放出如此多的光彩,与杨老师等老艺术家的坚守息息相关,而新一代的年轻人更是要肩负起传承与守护的责任,将非遗文化继续发扬光大,在创新中谋求非物质文化遗产更多、更好的发展路径。

通过一天的拜访调研团队成员不仅了解到许多非物质文化遗产,还对保护非物质文化遗产有了更深刻的认识。